La ciudad de Tartessos pudo estar cerca de la actual desembocadura del río Guadalquivir, en lo que es hoy Doñana

Un estudio compara las evidencias científicas con las indicaciones del poema latino ‘Ora maritima’ para analizar la posible ubicación del centro político de Tartessos, una civilización que habitó el sur de la Península hace más de 2500 años

Un estudio compara las evidencias científicas con las indicaciones del poema latino ‘Ora maritima’ para analizar la posible ubicación del centro político de Tartessos, una civilización que habitó el sur de la Península hace más de 2500 años

Estudios paleoambientales y paleogeográficos en el Espacio Natural de Doñana entre el 1.150 y el 500 a. C. han revelado un paisaje distinto del actual, que corresponde con el descrito en textos relacionados con Tartessos de la Antigüedad clásica, principalmente el poema Ora maritima, del autor latino Rufo Festo Avieno. Aunque este poema es una obra tardía, del siglo IV de nuestra era, Avieno se sirvió de obras anteriores y de procedencia variada para componerlo; no sólo latina sino también griega e, incluso, cartaginesa.

Publicado por primera vez en el año 1488, el poema fue objeto recurrente de análisis filológico entre los siglos XVI y XX. Fue, sin embargo, el danés G. Schöning, en el siglo XVIII, el primero en mostrar que, entre los textos de que se sirvió Avieno, se hallaba un probable derrotero de un navegante o mercader griego desconocido del siglo VI a. C., cuando Tartessos existía y su rey, Argantonio, según escribiría Heródoto un siglo después, mantenía relaciones comerciales con la ciudad griega jonia de Focea (en la actual Turquía), una potencia militar y marítima en el Mediterráneo de entonces.

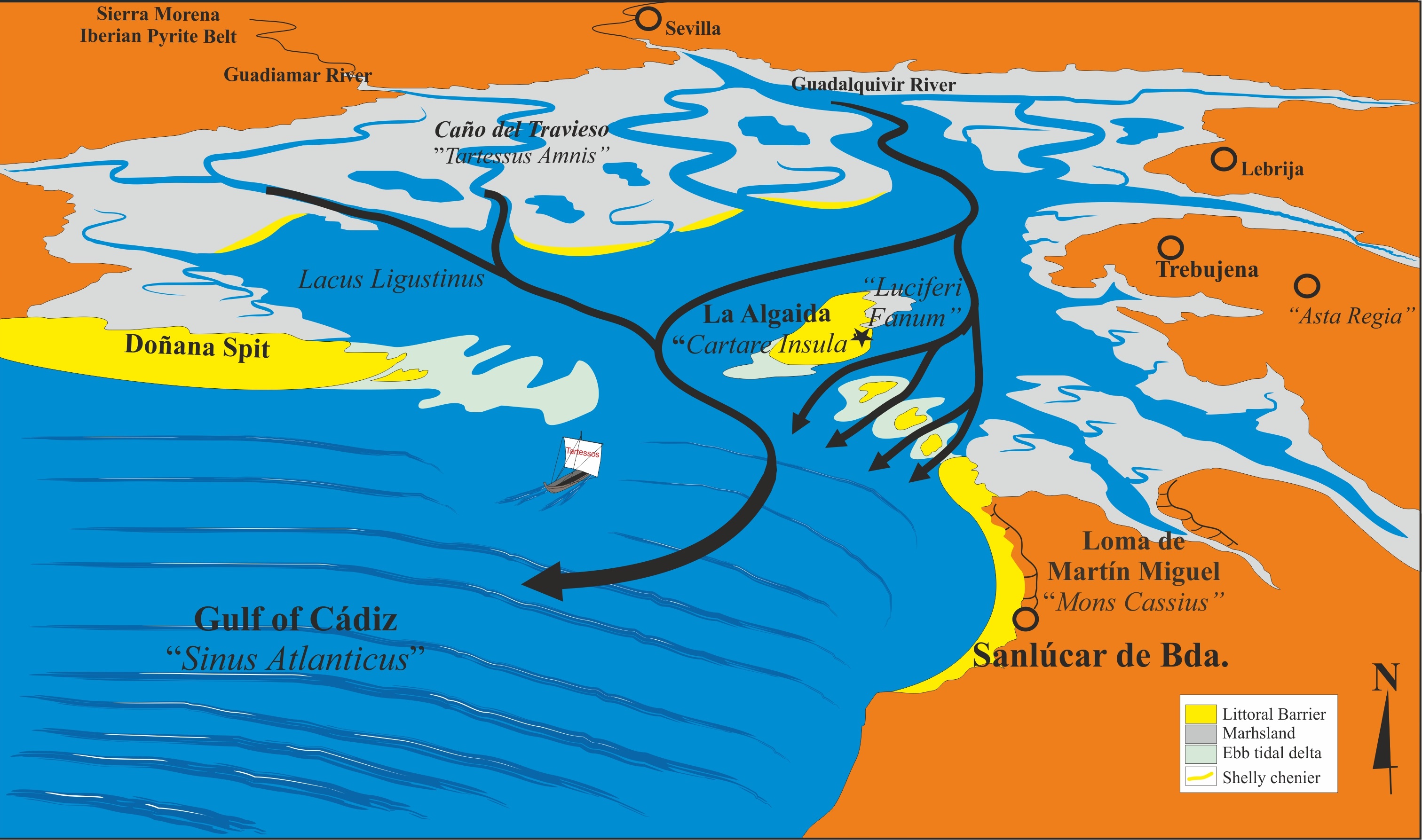

De esa antigua fuente procedería información como que Tartessos era un país relativamente extenso, étnicamente diverso y con presencia de comunidades de fenicios, cartagineses y griegos. Abarcaba, por la costa peninsular, desde el bajo Guadiana hasta el actual litoral de la provincia de Alicante, con un pie en la costa de Marruecos. La ciudad de Tartessos, presuntamente el centro político y comercial de este amplio territorio, se hallaba en una isla llamada Cartare, ubicada a su vez entre los dos brazos de un río, llamado también Tartessos, tras salir éste de un lago cuyo nombre era Lacus ligustinus (“Lago Ligustino” o “Lago Ligur”). La desembocadura de ese río era múltiple: del brazo oriental surgían tres rías o esteros que penetraban en el interior del país por el este y, aguas abajo, al sur de la isla, cerca ya de la desembocadura, el mismo brazo oriental confluía con el occidental a través de una doble bifurcación de su curso.

Este y otros pasajes han desconcertado hasta ahora a los investigadores de la historia de Tartessos. Más allá de formar parte de una obra pretendidamente no histórica, sino poética, hacen referencia a paleogeografías costeras del sur de la Península ─en particular, del Golfo de Cádiz─ que no se corresponden con ningún paisaje en el tiempo presente. Los recientes estudios geológicos y de reconstrucción del medioambiente natural en el suroeste de la Península permiten explicar esta discordancia.

Transformaciones del suroeste de la Península en el Holoceno

Se ha sabido, por ejemplo, que pasados los efectos de un episodio marino de oleaje extremo en el Golfo de Cádiz hacia el año 1.150 a. C., probablemente un tsunami que llegó a inundar buena parte de las marismas del Espacio Natural de Doñana, la zona volvió a alumbrar amplias extensiones de tierra firme y marismas sobre una laguna costera en la que desembocaban antiguos cauces de los ríos Guadiamar y Guadalquivir, entre otros. La zona volvió a repoblarse, llegando sus habitantes a vivir de la agricultura del cereal, la ganadería y el pastoreo mayor, así como de la pesca y el marisqueo, según un análisis del subsuelo dirigido por José Antonio López-Sáez, del Instituto de Historia (IH-CSIC) y coautor del artículo publicado en la revista Frontiers in Marine Science. Por el oeste, la flecha litoral de Doñana separaba la laguna del océano Atlántico. Por el suroeste y el sur, la laguna desaguaba en el océano, a la vez que se nutría de sus aportaciones mareales, por medio de dos amplias bocas, entre las que había una isla de unos 10 km2.

Tales fueron el medio natural y el marco histórico-cultural de la fase final de la Edad del Bronce en el suroeste de la Península con los que se encontraron los primeros exploradores y mercaderes fenicios. La isla al sur de la laguna y cercana al océano es la hoy flecha litoral de La Algaida, al norte de Sanlúcar de Barrameda. Bajo sus suelos arenosos y las raíces de sus árboles, pinos piñoneros en su mayoría, subyace un paleo-relieve profundo del Plioceno y el Pleistoceno. Se trata de parte del borde tectónico elevado de un sistema de fallas inversas en la Baja Andalucía, de alineación suroeste-noreste, cuyo componente más notable es la llamada “Falla del Bajo Guadalquivir”, según señala el geólogo Antonio Rodríguez-Ramírez, del Departamento de Ciencias de La Tierra y Centro de Investigación Científico-Tecnológica (CCTH) de la Universidad de Huelva, coautor del artículo y autor original de la hipótesis sobre el emplazamiento de la ciudad de Tartessos.

Los antiguos cursos bajos de los ríos Guadiamar y Guadalquivir, así como la laguna costera y el litoral oceánico, han dejado huellas de su posición que son hoy identificables en el paisaje del Espacio Natural de Doñana. Se trata de meandros y malecones fluviales sepultados bajo tierra o inactivos, marcas de erosión y sedimentación en las flechas litorales y cheniers, término tomado del francés para hacer referencia a sedimentaciones anómalas de playas hoy fosilizadas —compuestas de arena y conchas de moluscos— que se depositaron sobre un suelo previo de arcilla y de origen fluvio-mareal.

El río Tartessos (actual río Guadiamar por el Caño Travieso) y la isla de Cartare hacia el año 600 a. C. / Antonio Rodríguez-Ramírez

El estudio de todas estas formaciones, así como la determinación de su antigüedad, principalmente por medio del método del Carbono 14, permiten reconstruir cada uno de los paisajes que ha conocido el hoy Espacio Natural y su entorno desde el Holoceno Medio, hace unos 5.500 años, hasta el presente. Para la primera mitad del I milenio a. C., correspondiente al periodo de Tartessos, el estudio ha permitido estimar la extensión y superficie de la laguna costera, así como las dimensiones de sus vías de comunicación con el océano. También ha facilitado concluir que el río Guadiamar desembocaba en la laguna por medio del caño Travieso, casi en el meridiano de la localidad de Aznalcázar, hoy capturado por el Brazo de La Torre, en el Espacio Natural, y que el brazo perdido del Guadalquivir, de los dos que tuvo en época romana (cuando este río era llamado Baetis), estaba al este del actual y no al oeste del mismo, como erróneamente pensaron el alemán Adolf Schulten y el anglo-francés George E. Bonsor en su búsqueda de la ciudad de Tartessos en la década de 1920.

El estudio da así la razón, apunta Juan J. Villarías-Robles, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA-CSIC) y primer firmante del artículo, a quienes desde el siglo XVI habían propuesto que era por el este y no por el oeste por donde había que buscar el cauce perdido del Guadalquivir, otro de los grandes enigmas de la geografía antigua de la Baja Andalucía.

El abstruso contenido del poema ‘Ora maritima’

Los pasajes desconcertantes en el poema de Avieno son muchos, no sólo por hacer referencia a geografías hoy difícilmente reconocibles, sino también por la misma naturaleza y estructura del poema. Todo el litoral peninsular aludido o descrito en el derrotero del siglo VI a. C. está repleto de topónimos y nombres de accidentes geográficos que sólo se leen en Ora maritima. El término técnico para referirse a ellos es “hapax legomena”; solamente se pueden identificar con certeza la desembocadura del río Guadiana, la ciudad de Cádiz y el peñón de Gibraltar. A ello hay que añadir que el mismo Avieno cita en la obra a otras fuentes, latinas en este caso, para señalar que la ciudad de Tartessos debió de estar donde estaría después Cádiz, siendo ésta la heredera de aquélla.

En la década de 1960, la frustración acumulada de siglos de estudio llegó a tal extremo que se dudó de la credibilidad del poema de Avieno como fuente histórica. El gran desarrollo de la arqueología en el sur de la Península desde la década de 1950, del que se hace eco Sebastián Celestino Pérez, del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC) y coautor del artículo, no hizo sino acrecentar esta desconfianza, extendida con el tiempo hasta afectar a otros testimonios escritos de la Antigüedad. Por fortuna, el análisis del poema por Schöning, seguido de los análisis de otros filólogos ilustres del siglo XIX, permitieron deslindar en el poema varios estratos narrativos sobre los que se desarrollaba la contribución personal del poeta latino. El estrato más antiguo era el del derrotero, o acaso derroteros, del siglo VI a. C.

Por otro lado, el geógrafo e historiador Antonio Blázquez planteó pronto, a principios del siglo XX, que el paisaje de marismas, lucios, cauces y dunas de Doñana habría sido distinto en el siglo VI a. C. y, en consecuencia, había que reconstruirlo virtualmente si se quería encontrar la ciudad de Tartessos. El geólogo e ingeniero de minas español Juan de Gavala y Laborde, autor de varios mapas geológicos del litoral del suroeste de España en las décadas de 1920 y 1930, haría suyo tal planteamiento y publicaría su propia edición anotada del poema de Avieno en 1959.

La aportación de la geología y la geografía desde 1970

Aunque las conclusiones de Gavala y de otros investigadores no se vieron corroboradas materialmente, la perspectiva y premisas adoptadas eran las correctas, según se ha comprobado ahora. La revolución del Carbono 14 como método de datación en la década de 1940 y la validación de la Teoría de la Tectónica de Placas en la de 1960 impulsaron los estudios de la geología y geografía del sur peninsular, confirmando con el tiempo las transformaciones de los paisajes costeros durante el Holoceno. Cabe resaltar en esta línea de investigación las aportaciones de investigadores de la Universidad de Huelva y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC.

Tales contribuciones están en la base de la reconstrucción que se publica ahora para la primera mitad del I milenio a. C.; reconstrucción que viene a corresponder con bastante aproximación al contenido del derrotero o derroteros del siglo VI a. C. citados por Avieno en su poema. Por ceñirnos al pasaje citado sobre la ubicación de la ciudad de Tartessos, el río del mismo nombre sería el actual Guadiamar corriendo en su último tramo por el caño Travieso. Tras desembocar en el Lago Ligustino, que sería la laguna costera, el río saldría de ésta para rodear La Algaida —una isla entonces, que sería Cartare— y después desembocar en el Atlántico mediante dos brazos. Las tres corrientes que partían del brazo oriental y penetraban en las tierras al este del antiguo estuario podrían ser los esteros hoy prácticamente secos llamados Salado de Lebrija, Caño de Jerez y Marisma de Rajaldabas.

La ciudad de Tartessos se hallaría, por consiguiente, en la isla de La Algaida, hoy flecha litoral en el margen izquierdo del río Guadalquivir. Como han señalado numerosos investigadores, el nombre o adjetivo Cartare pudiera ser un apelativo fenicio o púnico cuyo significado haría referencia a una ciudad relacionada con la isla; al igual que sugieren los topónimos de ciudad Cartago, Cartagena, Cartaya (en la provincia de Huelva) y Carteya (en la provincia de Cádiz).

En la década de 1940 Pedro Barbadillo y, en la de 1970, el francés Loïc Menanteau ya señalaron a La Algaida como probable emplazamiento de la ciudad de Tartessos. En esas fechas, sin embargo, los avances en el conocimiento de las transformaciones del paisaje en el hoy Espacio Natural de Doñana en el periodo Holoceno estaban todavía lejos de materializarse y, acaso por ello, la hipótesis de estos dos investigadores tuvo en su tiempo una difusión escasa. Décadas después, sin embargo, tales avances parecen haberles dado la razón.

El mismo progreso en el conocimiento implica también que la tardía fecha de la composición del poema Ora maritima, su compleja estructura y la presencia abundante en la obra de hapax legomena no son razones suficientes para dudar de la obra como fuente histórica. Su rehabilitación tras décadas de olvido debería venir acompañada de un interés renovado por otros testimonios escritos de la Antigüedad sobre Tartessos; especialmente teniendo en cuenta que buena parte de la información que estos testimonios ofrecen, incluido el poema de Avieno, es acorde con los datos arqueológicos acumulados.

José Antonio López-Sáez, Antonio Rodríguez-Ramírez, Juan J. Villarías-Robles y Sebastián Celestino-Pérez participan en el Proyecto Hinojos, iniciado en 2005 por el historiador Ángel León, de la Fundación del Hogar del Empleado (FUHEM), que estudia la posible correlación dialéctica entre transformaciones del medio e historia cultural en el suroeste de la Península en el curso del Holoceno Medio y el Holoceno Reciente.

Juan J. Villarías-Robles (ILLA-CSIC) y Antonio Rodríguez Ramirez (UHU)

CSIC Comunicación

Juan J. R. Villarías-Robles, Antonio Rodríguez-Ramírez, José Antonio López-Sáez, Sebastián Celestino-Pérez y Ángel León. The location of Tartessos: A fresh case for the reliability of Avienus’ Ora maritima. Frontiers in Marine Science. DOI: doi.org/10.3389/fmars.2024.1379920

Noticias relacionadas

La Comisión Europea ha anunciado hoy el establecimiento del proyecto…

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),…

Un equipo del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA), del…